食DE健康テーマ

「食塩」

Q 011日にどのくらいの塩分量を目標にとればよいですか?

A 01男性8g未満、女性7g未満が目標量です。

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2015年版)

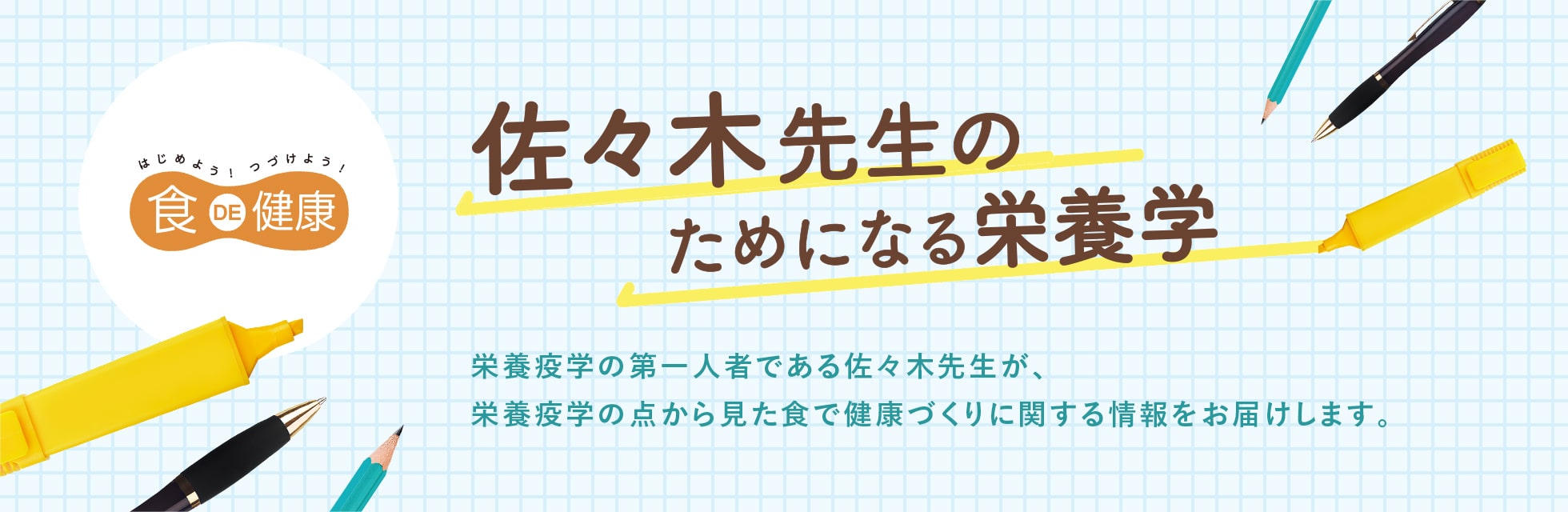

日本では毎年、国民の身体状況や栄養素摂取量などを調べ続けています(国民健康・栄養調査)。1日あたりの平均食塩摂取量の推移は、1970年代に約14gだったものが、近年では10gにまで下がりました。過去40年間で減塩はかなり進んだように見えます。しかし、この間、ライフタイルも大きく変わり、エネルギー摂取量も約16%減っているのです。図のように、1000kcalあたりの食塩摂取量、つまり塩味の濃さという点で見てみると、2002年までほぼ6gで推移していて、減塩はあまり進まなかったとも考えられます。

日本人のエネルギー摂取量と食塩摂取量の推移

日本の「おせち料理」などに見られるように、現在ほど冷蔵・冷凍技術が普及していなかった時代、塩は食品を腐敗から守る天然の防腐剤の役割を果たしていました。しかし、世界にはほとんど食塩を使わないノーソルト・カルチャーの民族もいて、人間が健康に生きていくために摂取しなければならない必要量は1.5gと推定されています。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では1日あたり男性8g未満、女性7g未満が目標と定められていますが、これは現状や食文化から実現の可能性を考慮して決められた「目標量」です。まずはこれをクリアし、できればもっと少なく体にやさしい摂取量5~6gを目指すのが望ましいでしょう。

料理を作るときに、使う塩の量をしっかりと把握したうえで調理することを心がけましょう。

[参考文献]

厚生労働省 国民栄養調査ならびに国民健康・栄養調査の報告書

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!(107~116ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2018年9月号掲載

Q 02私は高血圧ではありませんが、減塩は必要でしょうか?

A 02毎日少しずつ、地道に減塩を続けましょう。

世界32カ国から選んだ52地域に住む約1万人を対象として、各地域の平均的な食塩摂取量と加齢による血圧上昇量の相関を調べた研究があります。これによると、食塩と血圧の上昇には密接な関係があり、年をとると血圧が上がるのは自然な加齢現象ではなく、長い期間に摂取した食塩量が大きな影響を及ぼしていることが分かりました。

各地域のばらつきを補正して計算すると、1日あたり1gの食塩摂取で1歳年をとると0.058mmHg血圧が上がる計算になります。つまり、塩分を1日に10g摂取している人は10年で血圧がおよそ6mmHg上がると推測できます。これを日本人に当てはめて考えてみましょう。

食塩摂取量の違いがその後の血圧上昇に与える影響についての試算

図の実線部分は、日本人の血圧が加齢によってどのように上がるかを調べた結果です。30歳くらいから加齢に比例して徐々に上がっていくことが分かります。

図の破線部分は、仮にあなたが35歳で収縮期血圧(上の血圧)が126mmHgとして、塩分を1日あたり14gとっていると仮定すると、30年後には150mmHgと予想され、立派な高血圧症※になります。

一方、1日あたり7gを30年間続けた場合は138mmHgと正常範囲内にとどまります。「たった12mmHgの差か」とがっかりされたかもしれませんが、もし14gを食べ続けていたら50歳で超えてしまうはずの血圧に、7gなら65歳でようやく到達します。生涯にわたる減塩がいかに大切かお分かりいただけるでしょう。

※くり返して測っても血圧が正常より高い場合をいいます。診察室でのくり返しの測定で最高血圧が140mmHg以上、あるいは最低血圧が90mmHg以上の場合をいいます。

減塩は1日に何gと考えるものではなく、長い年月の積み重ねで考えてみましょう。おいしくて味の決め手になる塩。毎日少しずつ、地道に節約。「減塩」というよりも「節塩」というほうがよいかもしれませんね。

[参考文献]

Intersalt Cooperative Research Group. Intersalt:an international study of electrolyte excretion and blood pres-sure. Results for 24hour uri-nary sodium and potassium excretion.BMJ 1988;297:319-28.

第5次循環器疾患基礎調査結果の概要付表中の昭和46年調査の数値から

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!(90~98ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2018年10月号掲載

Q 03減塩料理は「物足りない」と言われてしまいます。

A 03少しずつ段階的に食塩を減らすのがコツです。

健康のために減塩は欠かせない、と分かっていても「おいしくなければ食べたくない」というのが健康な人の本音ではないでしょうか。しかし、「減塩食はまずい」と思い込んでいるだけで必ずしも事実ではないこともあります。

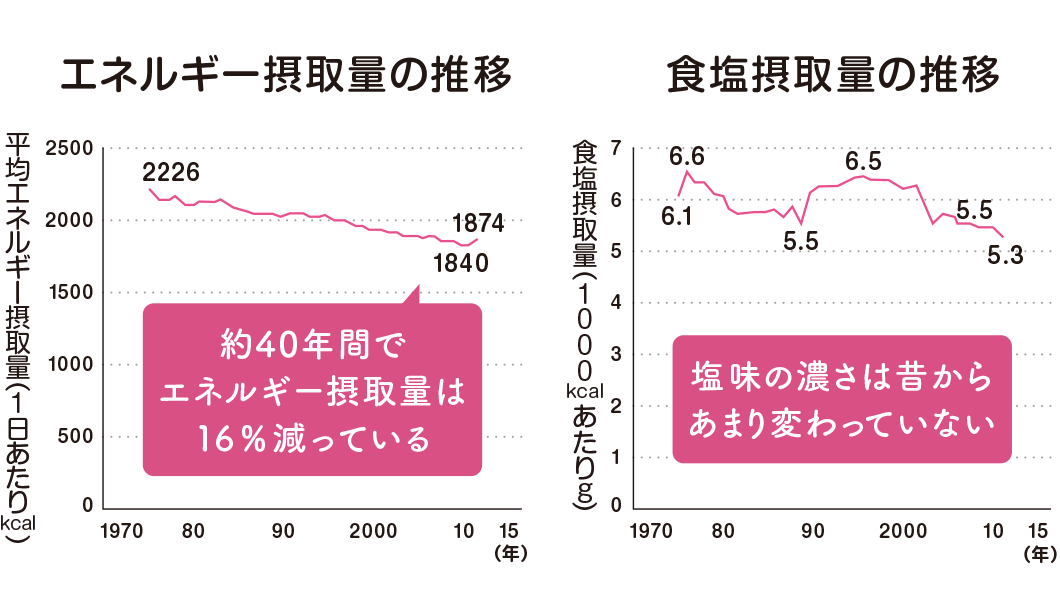

食パンに含まれる塩を少しずつ減らしていったら、どのくらいで気付くかを調べたオーストラリアの研究があります。食パンの塩味がうすくなっていく群(介入群)*と同じ食パンを食べ続ける群(対照群)に分け、どちらのパンを食べているかは知らされずに6週間にわたって各週の初日に1週間分の食パンを与えられたというものです。

減塩した食パンを食べた群(介入群)*と減塩しない食パンを食べた群(対照群)

※実線は介入群の変化、破線は対照群の変化を表しています。

図1のように、両群とも研究前半では半分以上の人が、研究後半でも半分近い人が「今週食べた食パンは先週食べたものとは違う」と答えています。これは両群ともに「自分はパンの食塩を減らす研究に参加している」という心理が働いているからでしょう。

さらに図2、図3のように食パンへの好みも、塩味への評価も両群に違いはありませんでした。この結果は、食塩を段階的に減らしていけば、少なくとも25%減までは気付かれないし、おいしくないとも感じないことを示しています。

さっそく今日から調理や調味を工夫して、少しずつ塩分を減らしてみませんか。

塩味の好みは日ごろからの食習慣とおおいに関係しているので、段階的に少量ずつ減らしていけば気付かない。減塩は工夫して長期戦で取り組みましょう。

[参考文献]

Girgis S,et al.A one-quarter reduction in the salt content of bread can be made without detection.Eur J Clin Nutr 2003;57:616-20.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(184~193ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2018年11月号掲載

Q 04漬物を控えれば塩分摂取量を減らせますか?

A 04隠れた食塩にも注意しましょう。

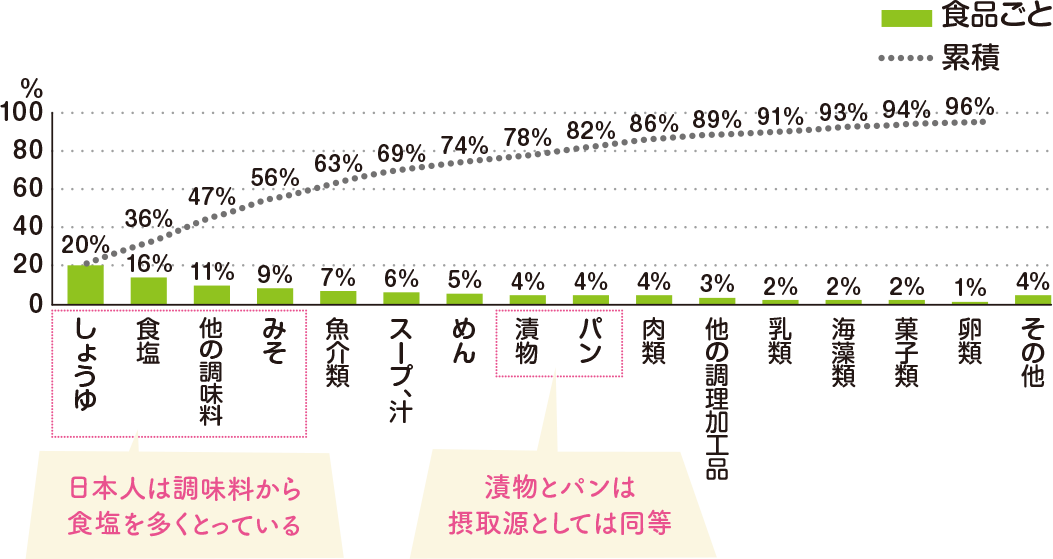

日本人は何から塩をとっているかご存じでしょうか。グラフは47都道府県のうち23地域に住む成人男女392人の食塩摂取源割合を調べた結果です。しょうゆ、食塩(調理に使った塩も含む)、みそ、他の調味料(だしや風味調味料)などから多く塩をとっていることが分かります。一方、「塩といえば漬物」というイメージのある漬物の順位は意外に低く、パンと同じです。漬物とパンが同じ塩分量というわけではありませんが、減塩という観点でみれば漬物とパンは同等ということを意味しています。

日本人の食塩摂取源割合

※4日間にわたる秤量食事記録によって明らかにされた食塩摂取源。

総食塩摂取量(平均:1日あたり10.2g)に占めるそれぞれの食品に由来する食塩の割合(%)。曲線はその累積(%)

パンは生地を作るときに少しだけ食塩を加えるため、ほぼ均等に食塩が含まれています。塩味は、舌の表面に並んだ味蕾という小さな器官に、食塩(塩化ナトリウム)が付着することで感じます。パン生地に均等に溶け込んだ食塩は味蕾に付着しにくく、塩味を感じにくいですが、体の中に入ってしまえば血圧を上げます。

このように、塩には味わう塩と隠れた塩があり、双方からの減塩が必要です。一つの食品だけを減らすのではなく、食生活全体の中でバランスをとりながら、おいしく健康な食事を心がけましょう。

日本人はしょうゆやみそなどの調味料から多くの塩分をとっていますが、隠れた塩分も考慮しながら、食生活全体をバランスよく組み立てましょう。

[参考文献]

Asakura K,et al. Sodium sources in the Japanese diet: difference between generations and sexes. Public Health Nutr 2016;19:2011-23.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(184~193ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2018年12月号掲載

Q 05血圧と塩分・カリウムの関係を教えてください。

A 05塩分は血圧をあげ、カリウムは血圧を下げる作用があります。

食塩が血圧を上げるのに対して、血圧を下げる、または上げない方向に働いてくれるありがたい栄養素がカリウムです。「カリウムは野菜と果物に豊富」と覚えている人もいるかもしれませんが、実は、カリウムはどの食品にもほぼまんべんなく含まれています。動物でも植物でも、細胞の中を満たす細胞内液のミネラルの主成分がカリウムだからです。ただし、100kcalあたりで一緒にとれるカリウムという観点で見ると、500mgを超える食品の多くは野菜です。つまりエネルギーをとり過ぎずにカリウムをとるには野菜がおすすめです。

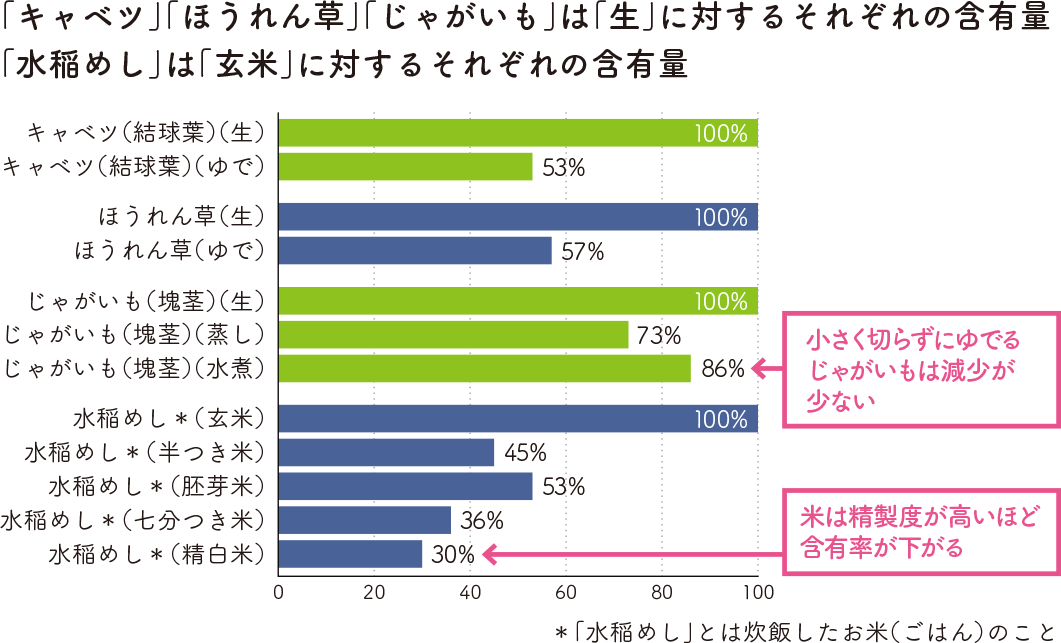

調理によるカリウム含有量の変化

日本は野菜と果物の合計摂取量では世界で第2位ですが、尿へのカリウムの排泄量(この量から正確なカリウムの摂取量が分かる)を調べると、世界の中でも少なめのようです。日本人は、食べているはずの野菜・果物の量に比べて、実際には有効にカリウムを摂取していないことになります。これはなぜでしょうか。

カリウムは水溶性なので、野菜を水に浸すと水に溶け出します。皮をむいてさいの目や薄切りにしてゆでれば表面積が増えてさらに溶け出しやすくなるでしょう。カリウムの溶け出たゆで汁を捨ててしまう習慣もあります。また、米などの穀物も精製するとカリウムが大幅に減ってしまいます。こうした日本人の調理習慣や食の好みから考えると、カリウムはとりにくい栄養素なのかもしれません。どんな食品からもカリウムをとることはできますが、少しだけ工夫する必要があります。

どの食品にもほぼまんべんなく含まれているカリウムですが、調理方法などで減ってしまい、日本人にとってとりにくい栄養素でもあるようです。カリウムを摂取するには少しだけ工夫が必要ですね。

[参考文献]

日本食品標準成分表2010

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!(118~126ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2019年1月号掲載

Q 06玉ねぎが高血圧に効くと聞きましたが本当ですか?

A 06高血圧対策として科学的根拠があるのは、やはり減塩です。

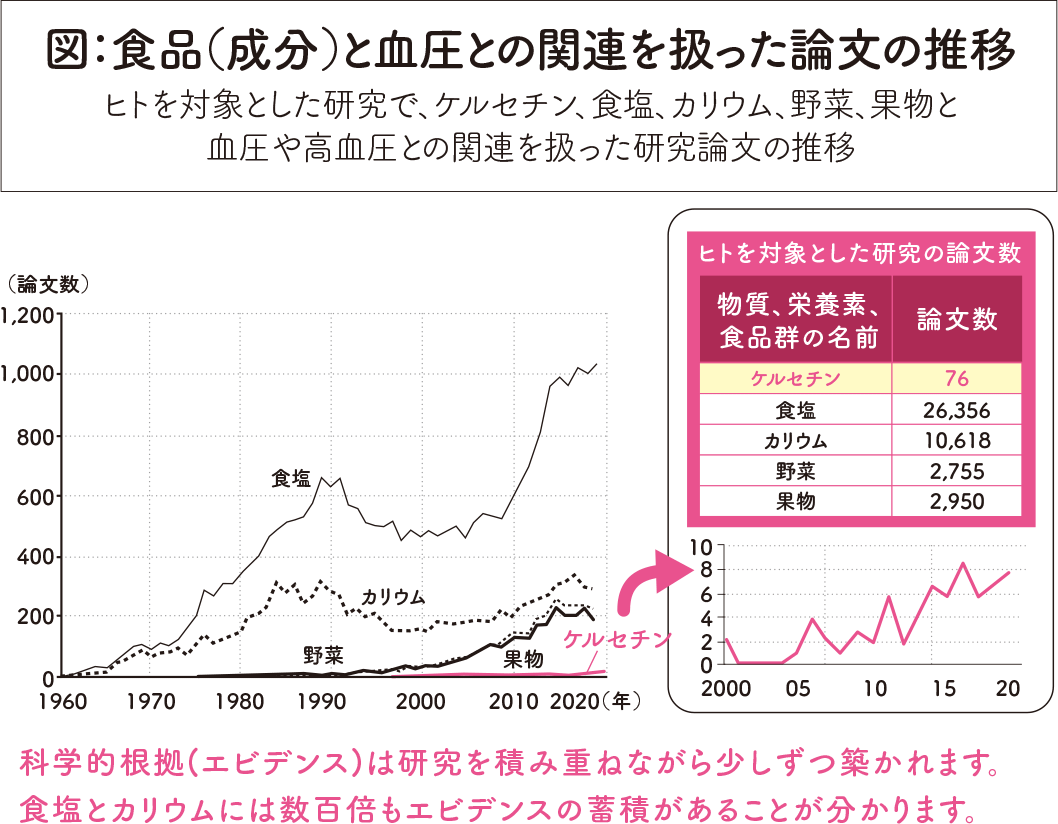

玉ねぎのケルセチンという成分が高血圧によいそうです。「ケルセチンと血圧または高血圧」についてどのくらい研究論文があるか、医療研究論文のデータベースで調べてみると363*ありました。ただ、この中には実験動物による研究、ヒトの研究が混在し、ヒトの研究の中に高血圧の人に効果がありそうだというものもありましたが、それはケルセチンを玉ねぎにして1日3個以上を1カ月以上食べ続けると4mmHg程度下がりそうだというものでした。

同じく「食塩と血圧または高血圧」で調べてみると26,356もの論文が見つかりました(図)。世界中の研究者はケルセチンよりも食塩との関係を何百倍も重視していることを示しています。また高血圧の予防や食事療法に有用な栄養素であるカリウムは、ケルセチンよりもはるか以前に発見され、論文の数も140倍です。また図からは野菜や果物に注目した研究が急増している様子も分かります。高血圧対策には、玉ねぎに偏らず野菜と果物をもっと食べること、それ以上に減塩に真剣に取り組むべきだと言えるでしょう。

食品(成分)と血圧との関連を扱った論文の推移

また「ブルーべりーが目によい」や「魚介類に多いEPAやDHAの効果」など、次々と新しい情報も伝わってきますが、これらの情報が伝わるとき、情報バイアス(ゆがみ)が生じていることが問題になっています。研究者は自分の学説を主張するため、また食品の売り手・マスコミは商売のために「効く」を好んで紹介します。

そして世間は「効かない」より「効く」というほうが興味を持ちやすいことから情報バイアスが生まれるのです。ブルーベリーの効果は、異なる研究方法による結果から、確かなことは「まだよく分からない」と言えます。

*世界中の医学研究の論文をまとめたデータベース「PubMed(パブメド)」にアクセスして検索

健康を守るためには情報バイアス(ゆがみ)の存在に注意し、はやりに動じず、どんな研究がどのくらい積み重ねられているかをふまえて情報を取り入れましょう。

[参考文献]

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(308~329ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年1月号掲載

Q 07 胃がんの予防に大切なことは?

A 07塩辛い食塩濃度の高い食品を控えましょう。

細菌やウイルスといった微生物が要因のがんの一つに、ピロリ菌が起こす胃がんがあります。胃潰瘍などの患者さん1,526人の胃の中を調べ、ピロリ菌の有無を確かめたうえで、胃がんが起こるかどうかを平均8年弱観察した結果、36人に胃がんが発症しました。これは、すべてピロリ菌がいた人たちで、いなかった人からの発症はゼロでした。ピロリ菌の有無と胃がんの発症との関連を調べた研究はほかにもあり、この2つの関連は確実と考えてよさそうです。幸いなことにピロリ菌は除去できますので、除去してしまえば安全・安心と考えたいところですが、残念ながら除去によって発症は減らせますがゼロにはできないのです。

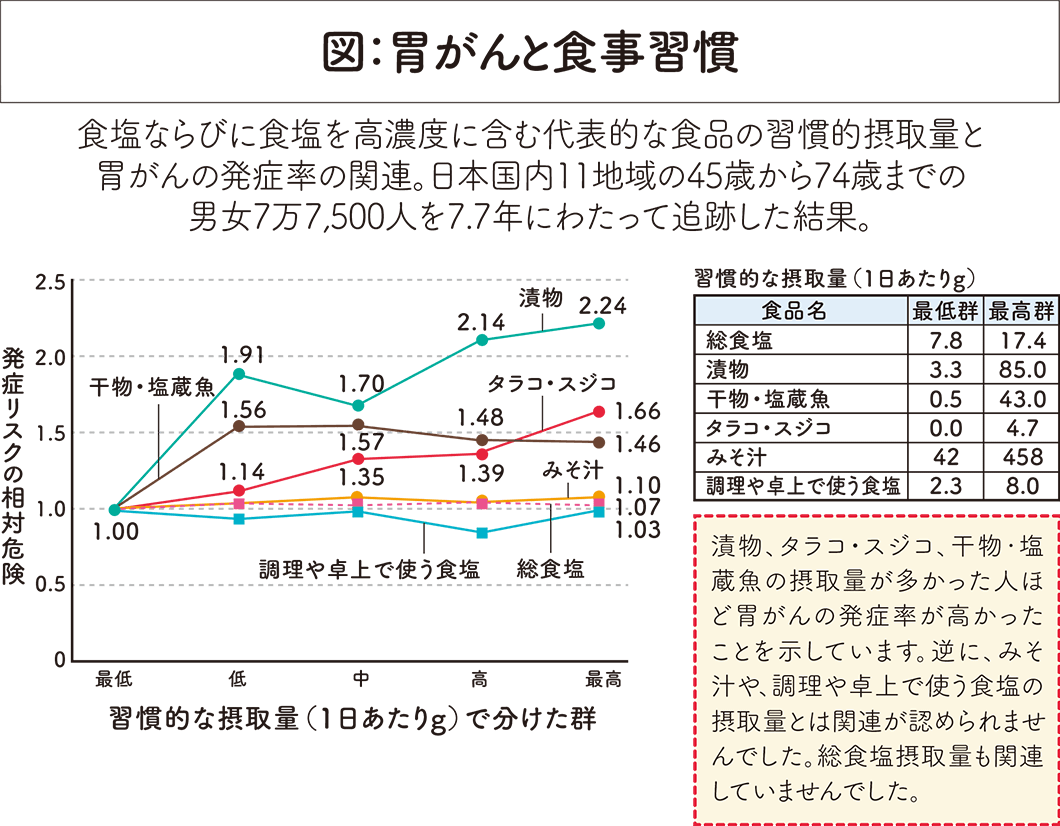

ところで、胃がんは日本人に多いがんの代表で、アメリカ人、カナダ人の発症率は日本人のわずか8分の1です。遺伝子の違いもありますが、生活習慣の違いが大きいようです。図は食事習慣と胃がん発症率との関連を検証した結果です。この研究は漬物、タラコ、干物などから摂取した食塩量が多かった人ほど発症率が高かったことを示しています。ところが不思議なことに、みそ汁や調理、卓上で使う食塩量、総食塩量とは関連が認められませんでした。胃がんでは、総食塩摂取量よりも、塩辛い食品の摂取量や摂取頻度のほうが発症率に強く関与しているようです。

胃がんと食事習慣

食塩は発がん性物質ではありませんが、なぜ胃がんの原因になるのか、そのメカニズムは明らかになっていません。高濃度の食塩によって胃の粘膜が傷つけられ、発がん性物質に触れやすくなるためではないかとする仮説があります。しかし、私たちに必要なのは細かいメカニズムではなく、実効策「食塩濃度の高い食品は控える」ということです。

総食塩摂取量が問題となる高血圧、高食塩食品が問題となる胃がん。減塩はこの二大生活習慣病をまとめて予防してくれる一石二鳥の切り札です。

[参考文献]

Takachi R, et al. Consumption of sodium and salted foods in relation to cancer and cardiovascular disease: the Japan Public Health Center-based Prospective Study. Am J Clin Nutr. 2010; 91: 456-64.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(175~183ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年11月号掲載