食DE健康テーマ

「カロリー、BMI」

Q 01「そんなに食べていないはずなのに太る」のはなぜ?

A 01人は食べたものを1割から2割ほど忘れます。

人は特にどんな食品を忘れたり、記録しなかったりするのでしょうか。昨日なにを食べたかを尋ねて、思い出してもらった量と実際に食べた量を比較した調査を行ったところ、主菜の肉や魚の陰に隠れて野菜を忘れてしまったり、ケーキなどのデザートがかなり少なめに思い出されたりなど、食べ物の申告漏れにはおもしろいカラクリがありました。では、どんな人が「食べた」ものを忘れがちなのでしょうか?

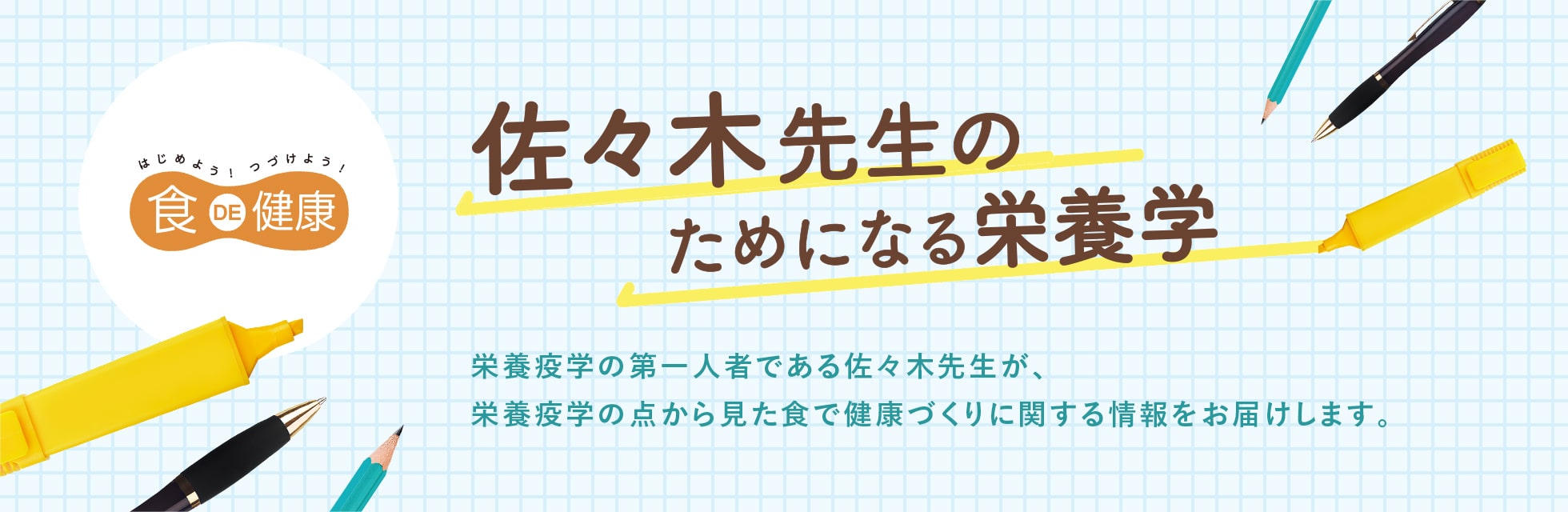

50歳から76歳の日本人98人(男性52人、女性46人)にお願いして16日間にわたって食事の記録をつけていただき、それを管理栄養士が細かくチェックして食事の栄養価を計算しました。一方、性別と年齢、体重から基礎代謝量を推定しました。基礎代謝量とは、じっとしているときに消費するエネルギー量です。普通の生活をしている人では基礎代謝の1.75倍程度が必要エネルギーに近いと考られていますので、食事の記録から得られたエネルギー摂取量を基礎代謝量で割り、その数字が1.75よりもかなり低いと過小申告ありと判断されます。結果は図の通りです。注目すべきは女性で、みんな過小申告でした。そして男女ともに太りぎみの人は過小申告の程度が大きくなっています。

肥満度別にみた食事記録上のエネルギー摂取量と基礎代謝量の比

どうやら人は食べたものを1割から2割くらい忘れてしまっていて、太りぎみの人はさらに甚だしいというわけです。せっかく食べたのに、彩りや味付けはおろか、食べたことすら忘れてしまうなんて、もったいないと思いませんか?以上から食べすぎないで食事を楽しむコツは「目の前の食べ物一つひとつを舌と脳の両方でていねいに楽しむ」ということになるようです。

食べるという行為はあまりにも日常的なもののため、普通の人でも食べたものを1割から2割くらいは忘れてしまい、さらに大食いや肥満傾向が強い人ほど無意識に都合の悪い食べ物などを忘れるようです。あなたの「食行動」はいかがですか。

[参考文献]

Okubo H, et al. The influence of age and body mass index on relative accuracy of energy intake among Japanese adults. Public Health Nutr 2006; 9: 651-7.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(137~146ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年5月号掲載

Q 02「朝食をとらないと太る」のはなぜ?

A 02いろいろな要因は考えられますが、朝食をとらないと肥満のリスクが上がるのは事実のようです。

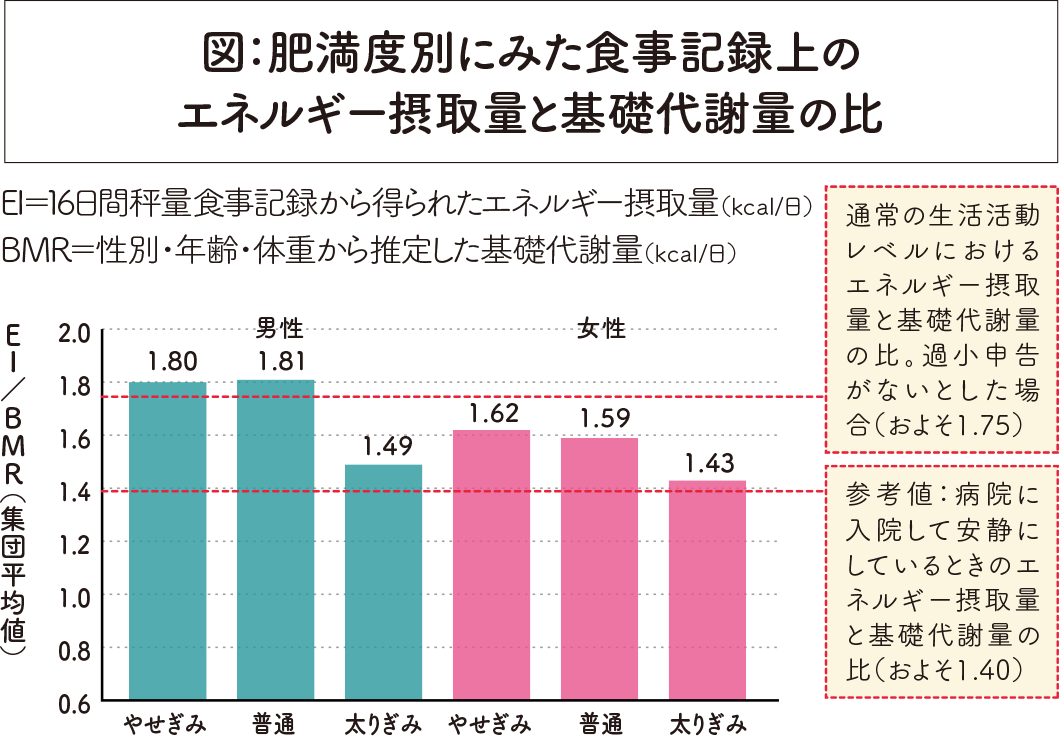

朝食をとらなければその分のエネルギーが減り、やせるはずです。ところが事実は逆のようです。図は1985年にオーストラリアの109の小中学校で行われた、朝食欠食に関する調査対象者の20年後の肥満度を調査した結果です。子どものときから大人になるまで朝食をとっていた人たちと抜いていた人たちとの差は歴然です。では、なぜ朝食をとらないと太るのでしょうか?インターネットで検索してみたら、血糖低下のために食欲が増し、昼食や夕食を多く食べるという説明が出てきました。

朝食をとったか否かと肥満および腹囲との関連

朝食を抜くとおなかがすいて、その後たくさん食べるのでしょうか?アメリカの子どもたちで朝食を抜いた日の空腹度やエネルギー量を調べた研究があり、その結果は、子どもたちは空腹だったのに昼食のエネルギー摂取量はやや少なめ、1日のエネルギー量もその後の食事で補われていませんでした。その他にも、朝食を抜いた人たちがその後の食事で多めに食べても、エネルギー摂取量は朝食をとった人たちのほうが多かったという報告もあります。

それでは、なぜエネルギー摂取量が少ないのに太るのでしょうか?そこで視点を変えて、図の研究と同じ人たちを対象に、大人になってからの生活習慣を調べたところ、朝食をとらなくなるにつれ、体を動かさない人が増えていました。朝食をとらないとなぜ太るのか?その理由はまだ完全に解明されていません。さまざまな説明が試みられていますが、朝食をとらない人は消費するエネルギー量が少ないから太ると考えるのが現実を正しくとらえているようです。また朝食をとっている人たちは果物や野菜の摂取量が多く、健康的な食べ方が肥満防止にひと役買っているのかもしれません。

朝食は1日のリズムと健康的な食習慣を支えてくれる「おいしい目覚まし時計」と理解しましょう。

[参考文献]

Smith KJ, et al. Skipping breakfast: longitudinal associations with cardiometabolic risk factors in the Childhood Determinants of Adult Health Study. Am J Clin Nutr 2010; 92: 1316-25.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(166~174ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年6月号掲載

Q 03健康のためには、肥満度はBMI22が理想ですか?

A 03理想のBMIは22とは限りません。

性別、年齢によって変わってくるようです。

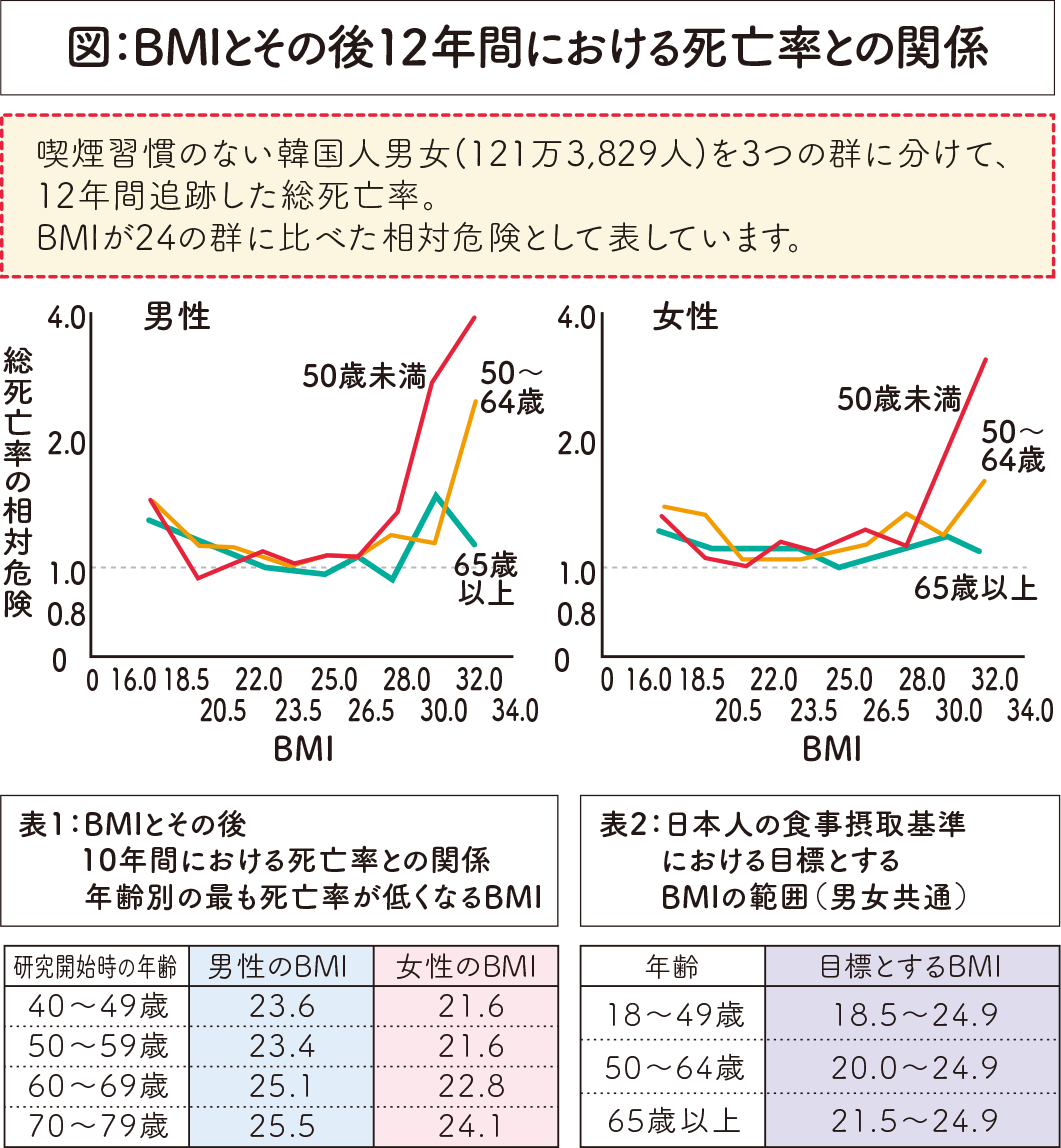

身長に対する相対的な体重によって肥満度をあらわすBMI、理想を22と覚えている人も多いかもしれません。図は年齢とBMIの関係について、なんと韓国人約121万人のBMIとその後12年間にわたる死亡率を調べた大規模な研究の結果です。生活習慣や遺伝子にわずかな違いはあるものの、肥満の程度は日本人によく似ていますから、参考価値はかなり高いでしょう。年齢を3つの群に分けた結果から、肥満による死亡率の上昇が年齢の高い群ほど少なくなっていくのが分かります。驚くのは「65歳以上」の結果ですが、これは65歳を超えたらどれだけ肥満してもだいじょうぶということではなく、肥満による影響より肥満以外の要因による影響のほうが大きくなるためです。この研究が教えてくれることは、中年期の肥満は危ないということ、そして高齢期の健康維持は太っているかだけでなく、さまざまな生活習慣や自分の体の特徴など、幅広い目配りが大切だということです。

表1は日本の研究で男性約3万人、女性約6万人を対象として、年齢ごとに最も死亡率が低くなるBMIを調べたものです。理想的なBMIが22付近なのは60歳までの女性だけで、中年男性では24程度、そしてその後、男女とも年齢が上がるとともに理想的なBMIも少しずつ上がっていきます。この表から、年齢相当の理想的なBMIより太めの人は減量に励んだほうがいいようです。一方細めの人は運動量を減らさずに食べて体重を増やすか、体重はそのままで、ほかの生活習慣に気を配るのが健康的な生き方のようです。

BMIとその後12年間における死亡率との関係

理想的なBMIは22とは限りません。体重の変化だけに一喜一憂するのではなく、禁煙や運動習慣、食習慣など、幅広い健康管理の大切さも忘れてはいけません。

[参考文献]

(図)jee SH,et al. Body-mass index and mortality in Korean men and women.N Engl J Med 2006; 355: 779-87.

(表1)Matsuo T, et al. Age-and gender-specific BMI in terms of the lowest mortality in Japanese general popula-tion.Obesity 2008; 16: 2348-55

(表2)厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020年版)

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(175〜184ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年7月号掲載

Q 04緑茶カテキンでやせますか?(前編)

A 04やせる確率は高いように見えますが、厳しくいえば「やせるとはいえない」です。

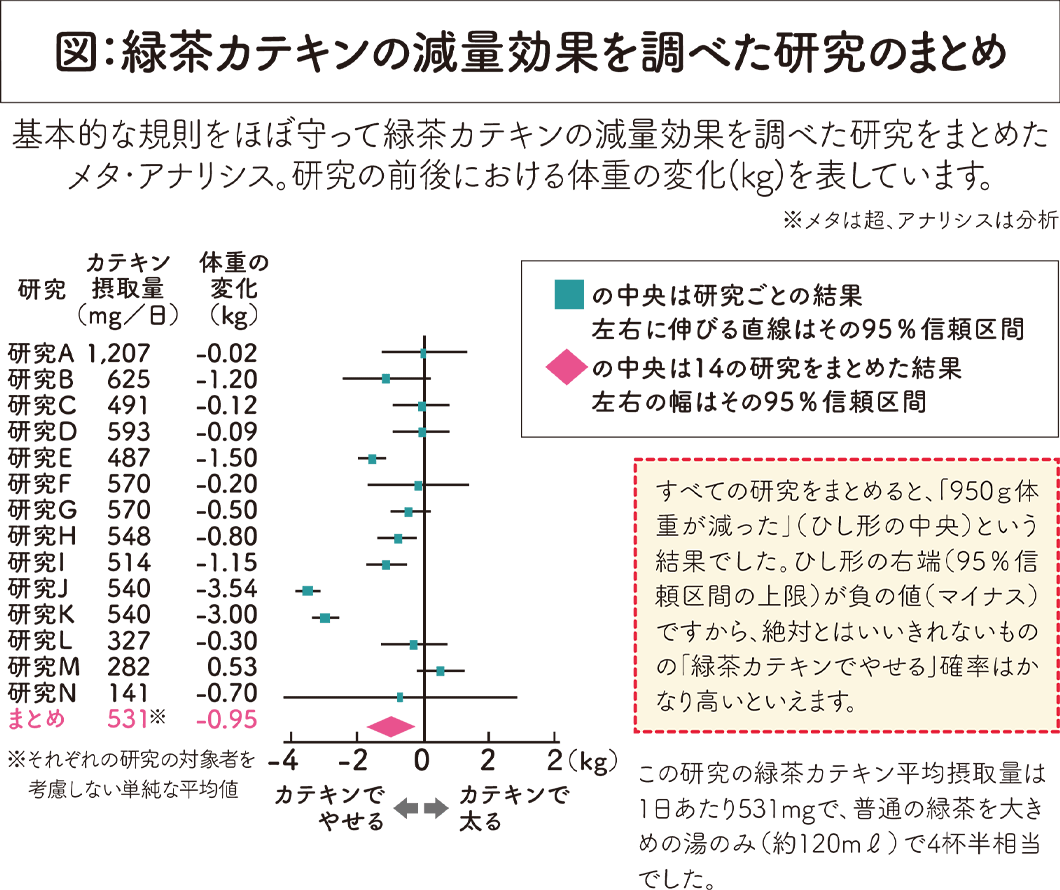

緑茶に含まれるカテキンに脂肪燃焼作用があるかもしれないということが分かり、ダイエットへの期待が集まってきました。では、どのくらい効果があるのでしょうか。「緑茶カテキンで何キロやせるか」を知るためには、誰かが一定期間カテキンを飲んで、その前後で体重を測ればよいのですが、実はそんなに単純ではなくて、よくあるのは研究の参加者がせっかくだからと運動や食事制限を始めてしまい、結果が緑茶カテキンの効果だといえなくなってしまうことです。そのため、最低限守らなければならない規則がいくつかあります。

①緑茶カテキンを飲む以外に、体重が変わりそうなことはなにもしない。

②緑茶カテキンを飲まない人たち(群)も作って、飲む人たち(群)との体重変化を比べる。

③緑茶カテキンを飲む人、飲まない人の群分けは無作為に行う。

④どちらの群に入っているかは参加者に(できれば測定者にも)分からないようにする。

緑茶カテキンの減量効果を調べた研究のまとめ

図は、この基本的な規則をできるだけ守って3カ月以上調べた14の研究を分析し、まとめたものです。結果は「950g体重が減った」となり、95%信頼区間の上限がマイナスですから、この図からは絶対とはいいきれないものの、やせる確率はかなり高いように見えます。ところが、その後もう一度行われた厳しい分析では「やせるとはいえない」という結果になりました。

今回のような「それって効くの?」という素朴な疑問の舞台裏には、客観的な調査方法に加え、さらに難しい科学があります。「効く」というのにはデータの正しい見方が重要で、健康に生かすためにはとても大事なことです。次回はその「もう一度行われた厳しい分析」について紹介させていただこうと思います。

もう一度行われた厳しい分析結果からは、「やせるとはいえない」でした。その理由については次回10月号で。

[参考文献]

Jergens TM, et al. Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: CD008650.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(312~320ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年9月号掲載

Q 05緑茶カテキンでやせますか?(後編)

A 05やせる確率は高いように見えますが、厳しい分析では「やせるとはいえない」という結果でした。

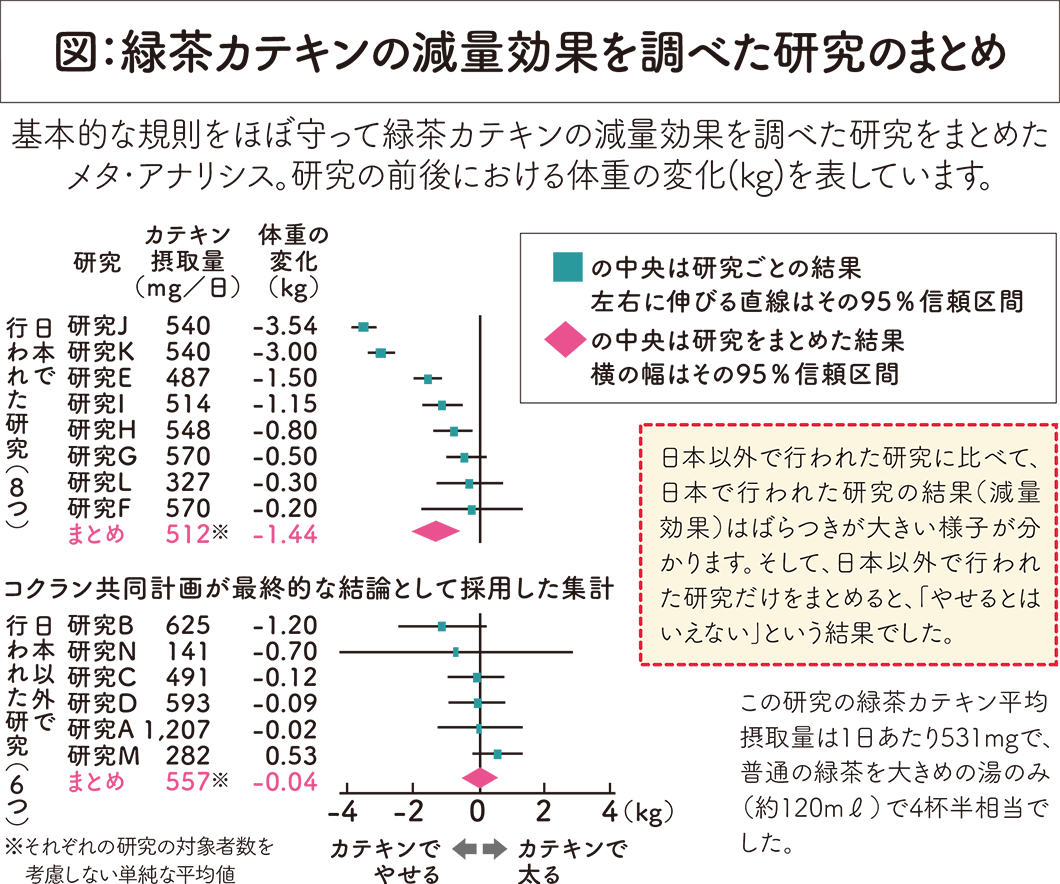

前回ご紹介したように、「緑茶カテキンで何キロやせるか」を調べるためには、一定期間緑茶カテキンを飲んでもらい、その前後で体重を測るのですが、そのとき参加者には、緑茶カテキンを飲む以外に体重が変わりそうなことをしない、緑茶カテキンを飲む人・飲まない人の群を作って体重を比較する、自分がどちらの群に入っているか分からないようにするなど、その結果が緑茶カテキンのものといえるような規則を守って行います。前回そのような規則のもとに行った14の研究のメタ・アナリシス(メタは超、アナリシスは分析)では「絶対とはいいきれないもののやせる確率が高い」となりました。

さて、今回の緑茶カテキンの研究のような、客観的にその効果を調べるために行った“無作為割付比較試験”のデータを集め、さらに厳しくメタ・アナリシスを行い、その結果を医療に活かそうという計画がイギリスで始まり、現在日本を含む130カ国以上の科学者が参加しています。「コクラン共同計画」といい、図はその「コクラン共同計画」が14の研究について再度行った集計です。すると、なんと日本で行われた8つの研究結果(上の図)はばらつきが大きすぎるという理由ですべて除かれてしまい、最終的な結果は「やせるとはいえない」となってしまいました(下の図)。日本の研究すべてが除かれてしまったのはとてもショックです。

緑茶カテキンの減量効果を調べた研究のまとめ

「効いたという報告(研究論文)がある」と「効く」は違います。「それって効くの?」という素朴な疑問の舞台裏にはこんな難しい科学があるのです。ただ単にたくさんの研究をまとめるのではなく、信頼できる研究だけを慎重に選び出してまとめられた結果こそが重要なのです。

健康に効く、効かないの判断は、根拠の確かな信頼できる研究のメタ・アナリシスによる結論が重要です。※メタは超、アナリシスは分析

[参考文献]

Jurgens TM, et al. Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: CD008650.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(312~320ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年10月号掲載