食DE健康テーマ

「カルシウム」

Q 01カルシウムを多くとればとるほど骨の健康に良いのですか?

A 01多くとるほど良いわけではなく、「少ないと怖い」のです。

骨折は、特に閉経後の女性にとって深刻な健康問題です。そして骨の健康といえば「カルシウム」を思い浮かべる人が多いと思います。しかし、カルシウムの消費量と骨折の発症率との関連を国ごとに調べてみると、カルシウム消費量が多い国のほうが骨折する人が多い傾向にあります。運動や喫煙の習慣、身長・体重やビタミンD摂取量などさまざまな要因が骨折に影響を及ぼすので、これらを考慮しなければカルシウムとの関連は分からないのです。

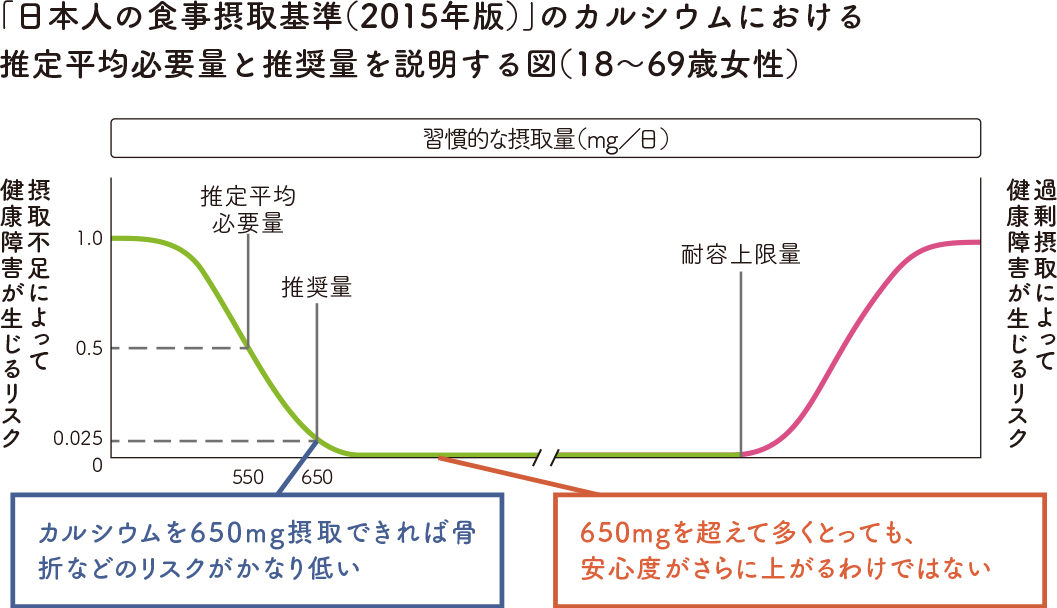

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、女性(18〜69歳)のカルシウムの推定平均必要量は1日あたり550mg、推奨量は650mgとされています。550mgでは半数の人で体の中のカルシウムが減ってしまうおそれがありますが、650mgを満たせば不足によって健康障害が生じるリスクは限りなくゼロに近くなると考えられます。ただし、650mgを超えて多くとればとるほど安心度が上がるわけではありません(図)。多くとるほど良いのではなく、「少ないと怖い」という特徴を正しく理解したいものです。

カルシウム摂取量と健康障害のリスクとの関連を示す概念図

カルシウム摂取量と骨折発症率の関連は、直線ではなく曲線だということがポイントです。推奨量かそれを少し上まわる程度の摂取量を充分な量として確保したうえで、他のリスク要因にも注意を払うことをおすすめします。

総合的にみると、日本人はカルシウムの摂取量が少なめです。日本人全体としては1日650mgをめざしてカルシウムをとるほうがよいだろうと考えられます。

[参考文献]

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」

詳しくは『佐々木敏の栄養学のすすめ(155~164ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2019年2月号掲載

Q 02朝食は毎日和食で牛乳・乳製品がとりにくいため、カルシウム不足が心配です。

A 02牛乳に負けないカルシウム量を含む食品がかなりあります。

食事の欧米化が言われて久しいですが、特に朝食は「パン派」「ご飯派」に好みが分かれるのではないでしょうか。約2000人の女子大学生を対象として、朝食に食べるパンとご飯の頻度別に栄養素摂取量の違いを調べた研究によると、パン派とご飯派の間でカルシウムの摂取量に目立った違いはありませんでした(図1)。

朝食の主食(ご飯−パン)頻度(回/週)で分けた群ごとにみた栄養素摂取量の違い

パン摂取頻度が最も多かった群における栄養素摂取量に比べた相対的な摂取量

私たちは食物を食べて生きていますが、食べたパンやご飯や牛乳がそのまま体にくっついて体が丈夫になったり太ったりするのではありません。

食べたものは必ず栄養素に分解されて吸収され、その栄養素を使って体はつくられます。ですから食習慣を考えるときには、食品ではなく、まず栄養素で考えましょう。

厚生労働省が毎年行っている国民健康・栄養調査の結果をみると、たしかに牛乳・乳製品からのカルシウム摂取は多いのですが、野菜類や豆類からの摂取もかなりあります。また、代表的な食品のカルシウム含有量をみると、「小松菜」「わかめ」など、牛乳に負けない量のカルシウムを含む食品がかなりあります(図2)。

代表的な食品(100gあたり)のカルシウム含有量(mg)

自分の食べ方と食べたもの、食べた量などを振り返って栄養素の摂取量を知り、どんな食品やどんな料理をどれくらい食べたらよいかを考えることが大切です。

[参考文献]

図1:Sasaki S,et al. Eating frequency of rice vs.bread at breakfast and nutrient and food-group intake among Japanese female college students. J Community Nutr 2002;4:83-9.

図2:日本食品標準成分表2015年版(七訂)

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(321~330ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2019年3月号掲載