食DE健康テーマ

「アルコール」

Q 01ワインが健康によいと聞きますが、お酒を飲むならワインを選ぶべきでしょうか?

A 01飲むお酒の種類によって健康に差が出るわけではありません。

フランス人はグルメでおいしいものをたくさん食べ、ワインもよく飲んでいるのに、イギリス人やドイツ人よりも寿命が長く、特に心筋梗塞が少ないことから、ワインに秘密があるのではないかとたくさんの研究が行われました。そして、赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用が動脈硬化を予防し、その結果として心筋梗塞も予防しているのではと考えられていました。

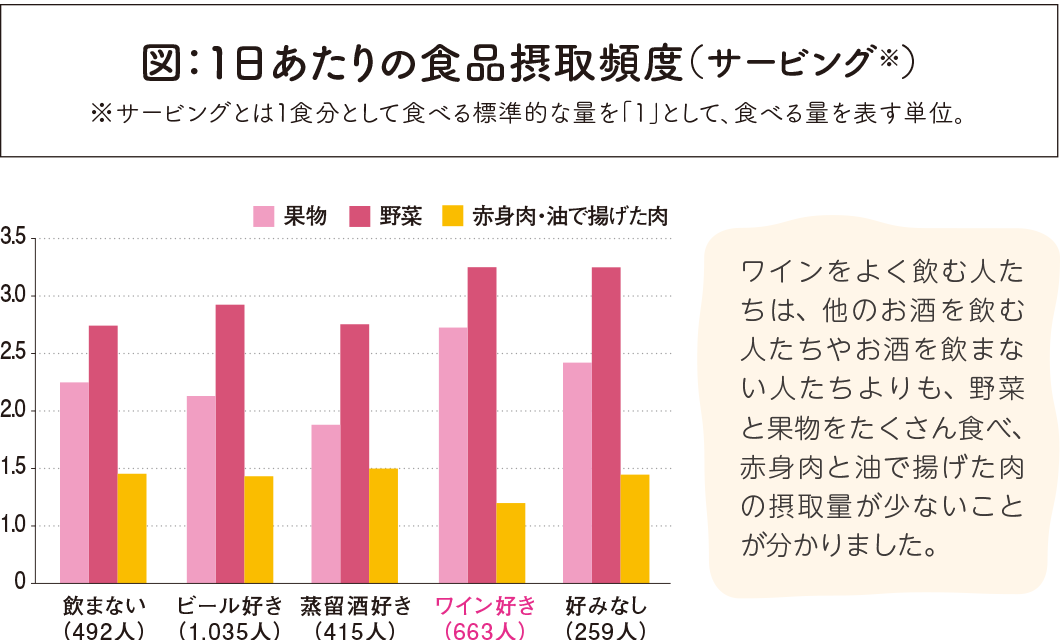

しかし、事はそう単純ではありません。図はお酒の好みと食品摂取量との関係をアメリカ人男性で調べた研究結果です。ワインをよく飲む人たちは、他のお酒を飲む人やお酒を飲まない人よりも、野菜や果物をたくさん食べ、心筋梗塞の原因になる赤身肉や油で揚げた肉の摂取量が少ないことが分かりました。つまり、ワイン好きの人たちは、ワインによってというよりも、食事全体の結果として健康を保っていたのかもしれないという考えが浮かんできました。

そもそも、アルコールには動脈の中で血液が固まってしまうのを防ぐ働きがあり、その効果はお酒の種類を問わず、循環器疾患のリスクを下げる作用があることが、他の研究でも分かっています。その証拠に飲酒習慣のある人は、ない人よりも心筋梗塞や脳卒中の発症率が低いことが世界中で観察されています。もしもワインでさらに、ということであれば前述の一緒に食べた食事が理由でしょう。健康のためには、どのお酒を飲むかではなく、どんな料理と一緒にいただくかに気を配るのが正解のようです。

1日あたりの食品摂取頻度(サービング※)

※サービングとは1食分として食べる標準的な量を「1」として、食べる量を表す単位。

飲むお酒の種類によって健康に差が出るわけではありません。

お酒を飲みながら何を食べるのか、その食事全体が健康によい組み合わせなのかを考えましょう。

[参考文献]

Barefoot JC ,et ar.Alcoholic beverage preference,diet,and health habits in the UNC Alumni Heart Study.Am J Clin Nutr 2002;76: 466-72.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(193~203ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2020年10月号掲載

Q 02お酒の適量とはどのくらいでしょうか?

A 02飲み過ぎていないか、適量かどうかを測る最も大切な指標はエタノール摂取量です。

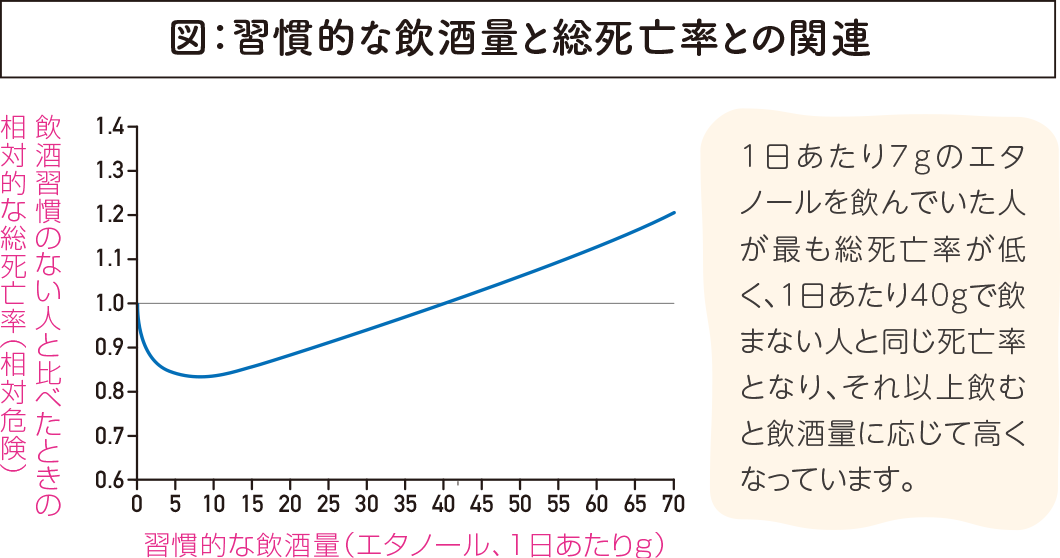

「お酒を飲むなら適量を」とよくいわれます。飲み過ぎが多くの病気の原因となることを考えれば、見るべきは、飲酒量と総死亡率の関連でしょう。図は健康な人を対象として習慣的な飲酒量を調べ、その後10年余りにわたって死亡状況を調べたいくつもの研究をまとめたものです。アルコールには動脈の中で血液が固まってしまうのを防ぐ働きがあり、飲酒習慣のない人よりもある人のほうが心筋梗塞などの循環器疾患の発症率は低くなるため、図でも1日あたり7gのエタノールを飲んでいた人の総死亡率が最も低くなっています。

それを超えると死亡率は上昇し、40gを境に飲まない人を上回り、飲酒量に応じて高くなっています。これは、飲酒量とともに食道がんを中心とする上部消化管、肝臓、大腸、女性の乳房にできるがんなど、飲酒に関連するがんの死亡率が急激に上がることと、犯罪やけがによる死亡率の上昇も見逃せません。

エタノールの量(g)はお酒の度数と飲んだ量から算出します。その数式※に当てはめると、たとえば度数16度の日本酒1合(180mℓ)ではエタノール量は23g、度数5度のビール大びん1本(633mℓ)は25g、度数30度の焼酎90mℓでは21gです。では、総死亡率が最も低くなる飲酒量、1日あたりエタノール7gのお酒とは?日本酒では、たったの0.3合になります。ただ、適量かどうかを測る指標は、1日だけのエタノール量ではありません。一定期間(たとえば1週間)に飲んだエタノール量を把握して、その合計を適量の範囲に収めることが大切です。

※エタノール量の計算式(概算)

お酒の強さを表す度数はエタノールの濃さ(%)であり、お酒100mℓに占めるエタノールの量(mℓ)です。純粋なエタノールの密度は0.789なので、飲んだお酒に含まれるエタノール量は[度数×量(mℓ)×0.789÷100]gとなります。

習慣的な飲酒量と総死亡率との関連

少しのお酒は健康によいようです。お酒の適量の指標はエタノール摂取量。一定期間に飲む量を適量の範囲に収め、あくまでも食事をおいしくしてくれる脇役として楽しみましょう。

[参考文献]

Di Castelnuovo A,et al. Alcohol dosing and total mortality in men and women:an updated meta-analysis of 34 prospective studies. Arch Intern Med 2006;166:2437-45.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(204~213ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2020年11月号掲載

Q 03痛風にビールは禁物だと言いますが、プリン体の少ない焼酎なら大丈夫ですか?

A 03ビール以外のお酒でも体内に尿酸が増えます。プリン体は脇役、尿酸値を上げるアルコールが痛風の主犯です。

プリン体とは、尿酸の元になる物質です。血液の中でプリン体からできる尿酸の濃度が高くなった状態を高尿酸血症といい、それを放置するとある日突然、足の指や付け根などが赤く腫れて激しい痛みに襲われます。これが痛風です。

お酒の中でプリン体を豊富に含むのはビールだけですから、焼酎なら大丈夫だと思うかもしれませんが、「ビールだけ避ける」はちょっと的外れかもしれません。お酒の頻度や量と痛風との関連を調べたいくつかの研究によると、ほとんどの報告で、お酒の種類にかかわらずアルコールの摂取量が増えるほど痛風になりやすくなるという点で一致しています。

アルコールが分解され代謝される過程で、体内での尿酸の合成が促進されることと、腎臓での尿酸の排せつが阻害されるという二つの作用で尿酸値を上げてしまうためです。高尿酸血症や痛風への影響はプリン体よりもアルコールのほうが大きく、アルコールをカットしない限り根本的な解決にはつながりません。

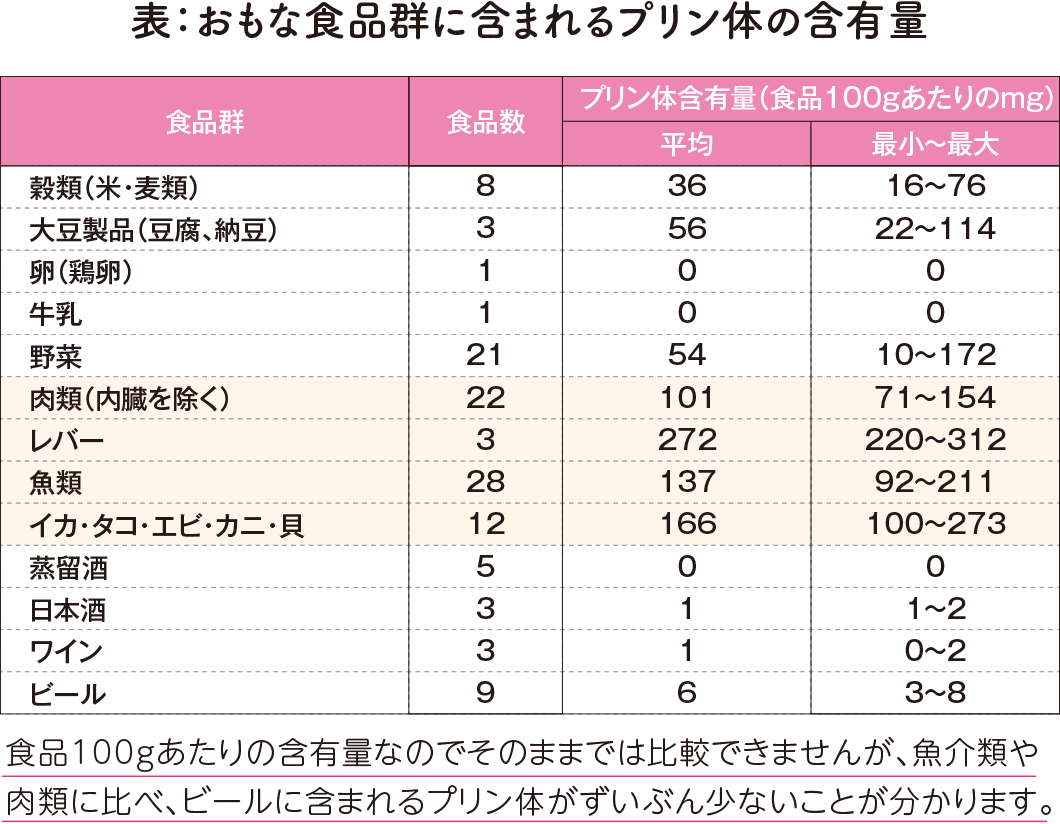

さらに、プリン体はビールだけではなく、表のようにほとんどの食品に含まれています。魚介類や肉類などに多く、野菜や大豆製品、穀類などには少ない傾向があります。魚介類や肉類の食べ過ぎも原因になるようです。また、原因として忘れてはならないのが「肥満」です。肥満があるとアルコールの作用とは別に尿酸の排せつが阻害されると考えられています。適度な運動は、肥満の予防と尿酸値を下げる働きがあることも報告されています

おもな食品群に含まれるプリン体の含有量

痛風のコントロールには、ほどほどのお酒と、魚介類や肉類に偏らない食事、そして適度な運動がカギのようです。

[参考文献]

日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会、高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第2版). 付録 表 食品中のプリン体含有量. p116-21. メディカルレビュー社. 2010.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(224〜232ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2020年12月号掲載

Q 04お酒に強い人と弱い人で健康への影響に違いはありますか?

A 04お酒に弱い人は、飲酒によってかかりやすくなるがんに特に注意が必要です。

アルコールは胃や小腸で吸収され、おもに肝臓でアルコール→(アルコール脱水素酵素により)アセトアルデヒド→(アルデヒド脱水酵素により)酢酸→水と二酸化炭素に分解されます。ところが、これらの酵素がうまく働かない遺伝子を持っていると分解が進まず、特にアルデヒド脱水酵素がうまく働かないと悪酔いや二日酔いになります。そのうまく働かない遺伝子の有無、「お酒に弱い」は「飲むとすぐに赤くなるか」でかなり分かるそうです。このお酒に弱い遺伝子を持つ人の地理的分布を調べた研究もあり、ヨーロッパやアフリカにはこの遺伝子を持つ人はまったく存在せず、日本人はこの遺伝子の保有者がとても多い「お酒に弱い民族」であることも分かっています。

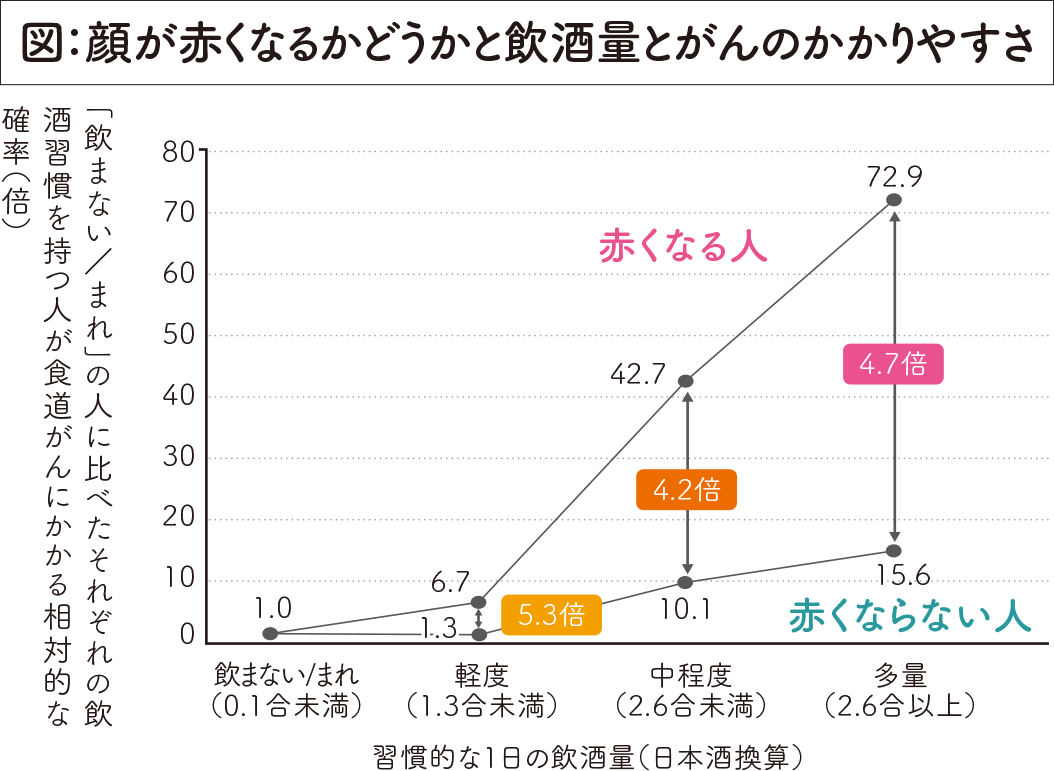

さて、飲酒によってかかりやすくなるがんがあります。食道がん、大腸がん、乳がんなどです。がんの場合、わずかでも飲めばその分リスクが増します。特に食道がんは飲酒量に比例してかかりやすさが何十倍にもなります(図)。さらに同じ量の飲酒でも「お酒を飲むと顔が赤くなる人」(お酒に弱い人)ではその危険がさらに大きくなります。弱くても頑張って飲んでいるうちに強くなる人がいますが、それはアルコールを代謝する他の経路が働き出すためだと考えられ、遺伝子は変わりません。本来お酒に弱い人が頑張ってお酒を飲むことがいかに危険であるかが図からも分かります。お酒はそれぞれの人が授かった遺伝子に適した飲み方をしたいものです。

顔が赤くなるかどうかと飲酒量とがんのかかりやすさ

お酒に強いか否かは生まれ持った遺伝子で決まります。それぞれの遺伝子に適した飲み方をしましょう。

[参考文献]

Yokoyama T , et al. Alcohol flushing, alcohol and aldehyde dehydrogenase genotypes, and risk for esophageal squamous cell carcinoma in Japanese men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003; 12:1227-33.

詳しくは『佐々木敏の栄養データはこう読む!第2版(214~223ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年2月号掲載

Q 05 「糖質ゼロ」のビールで糖尿病は予防できますか?

A 05糖尿病の予防には、「糖質ゼロ」でもやはり節酒が大切です。

最近「糖質ゼロ」や「糖質オフ」のお酒、特にビールや発泡酒が人気のようです。もちろん体重や血糖値を気にしてのことでしょう。お酒のカロリーは糖質とアルコールの合計ですから、太るかどうかは、このカロリーの値で決まります。一方、アルコールには血糖値を上げる働きはほとんどなく、糖質の量によって血糖値が決まります。ですから、肥満にさえ気を付ければ、糖質ゼロのビールなら無限に飲める?という解釈になります。

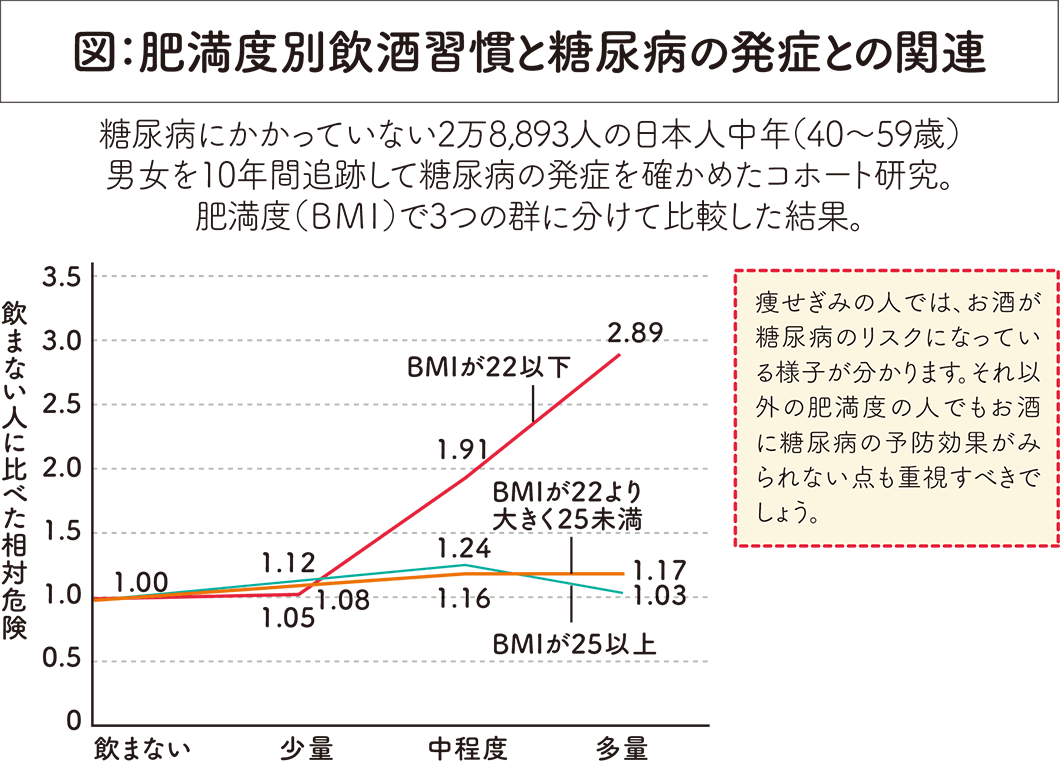

ところが、アルコールで血糖値が上がらないのなら、糖尿病発症のリスクも上がらないはずなのですが、飲酒習慣と糖尿病の発症率の関連を調べた疫学研究は世界中にたくさんあり、その中には不思議な現象が観察されています。例えば、図は日本で糖尿病にかかっていない約3万人の中年男女を10年間追跡して糖尿病の発症を確かめた研究です。1,185人が発症し、肥満度で3つの群に分けて比較したところ、肥満度が最も低かった群では飲酒量が増えるほど発症率が増えていました。その理由ははっきりしませんが、異なる国で行われた複数の研究でも示していることから偶然とは考えられません。糖尿病にかかりたくなかったら、太っていない人はできるだけお酒を控えるべきで、太っている人も飲み過ぎ、食べ過ぎでさらに太ればその結果として糖尿病になるといえます。

肥満度別飲酒習慣と糖尿病の発症との関連

「糖質が少ない→血糖値が上がりにくい→糖尿病になりにくい」という単純な考えや情報によって、お酒も糖質の低いものに関心が集まっているようですが、お酒の中心物質はやはりアルコールです。アルコールは血糖値を上げません。ワインなどお酒の種類によっては糖尿病を予防するという研究結果もありますが、その効果は太めの人に限られ、痩せぎみの人ではむしろ糖尿病を増やしてしまうようです。

太っている人はもちろんですが、比較的痩せていても糖尿病になりやすい日本人としては、「糖尿病予防には節酒が基本」と考えるのが確かなようです。

[参考文献]

Li XH, et al. Association between alcohol consumption and the risk of incident type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis. Am J Clin Nutr 2016; 103:818-29.

Waki k, et al. Alcohol consumption and other risk factors for self-reported diabetes among middle-aged Japanese: a population-based prospective study in the JPHC study cohort I. Diabetic Med 2005; 22: 323-31.

詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(267~277ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。

機関誌mio 2021年12月号掲載